为持续推进2026届毕业生高质量充分就业,深化校企协同与产教融合,10月29日下午,四川文化艺术学院在梓潼校区举办2025年秋季校园双选会。本次活动以“就”在金秋“职”达未来为主题,以“线上+线下”双轨模式为桥梁,精准链接毕业生与用人单位,同时推动校企在实习实践、人才培养等领域的深度协作,为秋招“攻坚期”注入活力。

校政企聚力,护航就业新征程

双选会当日,绵阳市人力资源和社会保障局党组成员、绵阳市就业创业促进中心主任汤云春,梓潼县委常委、副县长杨敏,绵阳市就业创业促进中心副主任刘双,绵阳市就业创业促进中心职介所所长刘颖,绵阳市就业创业促进中心办公室主任曾冬梅,梓潼县人力资源和社会保障局党组书记、局长范晓彬,梓潼县人力资源和社会保障局党组成员、县就业中心主任金毅应邀莅临指导,学校党委书记、省政府督导专员左冬梅,副校长张大汉,梓潼校区党工委书记、管委会副主任梁宝堂以及各职能部门、二级学院负责人共同出席,为活动提供全方位支持。

校政企协同赋能,锚定职业发展航向

双选会于14:30正式启动。绵阳市人力资源和社会保障局党组成员、绵阳市就业创业促进中心主任汤云春在开幕致辞中,鼓励高校毕业生坚定信心、把握机遇,将个人抱负融入国家与城市发展。他强调,毕业生要志存高远,更要脚踏实地,在基层一线和实践锻炼中提升本领。同时呼吁用人单位营造良好就业生态,科学设岗、规划人才通道,为毕业生提供机会。汤云春表示,绵阳人社系统将持续落实稳岗扩岗政策,对企业吸纳毕业生给予社保补贴、税收优惠等支持,政企协同优化就业环境。

梓潼县委常委、副县长杨敏在致辞中表示,梓潼县委、县政府高度重视大学生就业,深入实施人才强县战略,持续聚人才、促创新、兴产业,以人才驱动高质量发展。他指出,此次双选会既是求职平台,更是梦想起点,他寄语同学们要以“自信者强、自胜者勇”的姿态,在时代浪潮中书写青春华章!

副校长张大汉在致辞中向参会企业致谢,并寄语毕业生:“秋招是职业赛道的‘关键补给站’,要锚定专业优势、坚定职业自信,以开放心态与企业深度互动,在交流中捕捉成长机遇,为长远发展夯基筑台。”

校党委书记、省政府督导专员左冬梅结合秋招市场动态,为学子提出务实建议:“秉持‘先就业求生存,后择业谋发展’的务实心态,以积极姿态拥抱职场选择,在实践中积累经验、明晰方向,迈稳职业生涯‘冲刺步’。”

活动期间,校领导深入企业展位,详细了解秋招岗位需求、招聘进展及用人单位对学校人才培养的反馈,并围绕共建实习基地、课程开发等校企合作方向展开交流,为后续协作拓展空间。

供需精准对接,点燃求职新热度

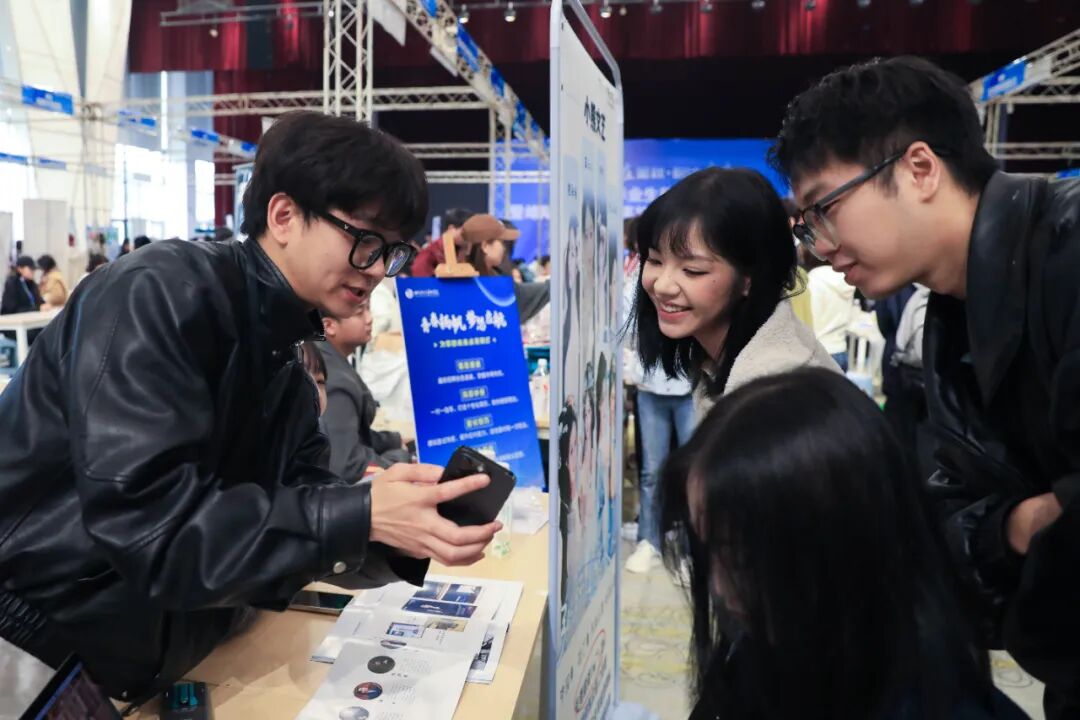

本次双选会聚焦教育、传媒、文旅、设计等核心行业,线上线下联动吸引400余家企业参与,释放5000余个岗位,为毕业生提供多元化选择。深秋的寒意未减现场热情,毕业生积极投递简历、展示专业作品,与企业代表面对面沟通;用人单位也全面推介发展平台与福利待遇,实现供需双向精准匹配。现场特设政策咨询专区,针对秋招政策调整、就业流程优化等热点,为毕业生提供“一对一”指导与解读服务,全程护航求职路。

为助力2026届毕业生明晰就业形势、提升竞争力,双选会当天还同步举办了“一座城一个人——谈高校毕业生奋斗”主题讲座。特邀绵阳市人力资源和社会保障局党组成员、市就业创业促进中心主任、我校就业导师汤云春主讲。汤云春主任凭借扎实的政策经验与风趣的分享风格,深入解读了就业创业类政策适用范围、创业担保贷款及贴息、异地就业保障等高校毕业生就业创业扶持政策,既为学子们提供了切实的政策支持,更有效提振了大家就业创业的信心。

多方协同支撑,筑牢就业保障网

活动得到绵阳市人力资源和社会保障局、绵阳市教育和体育局、绵阳市总工会、梓潼县人民政府、绵阳市就业创业促进中心、梓潼县人力资源和社会保障局等部门,以及绵阳人才集团、绵阳人才网等单位的大力支持,多方协同保障双选会高效开展。

此次双选会既是毕业生从校园到职场的“加速通道”,也是校企协同育人的重要载体。四川文化艺术学院将持续推进教育链、人才链与产业链有机衔接,以“秋招两场联动”为起点,优化应用型人才培养机制,为社会输送更多高素质、强能力、善创新的优秀人才。